Un giorno di luglio, Achille bussò al citofono di casa mia e mi disse di scendere subito.

Che fosse lui lo capivo già dal modo in cui suonava: una lunga bussata, una breve pausa e poi di nuovo un suono lungo. Era una specie di messaggio in codice.

La chiamata di Achille poteva arrivare a qualsiasi ora del giorno, dalle sette del mattino alle undici di sera, senza nessun preavviso: era terribilmente invadente.

Questo lato del suo carattere certe volte m’imbarazzava, altre mi divertiva.

Achille era anche un po’ bugiardo, ma non di bugie cattive, semplicemente amava esagerare, «ricamando» su ciò che gli accadeva.

Insieme a lui, più grande di due anni, mi sentivo al sicuro: aveva il coraggio che mancava a me.

Noi due eravamo «amici d’estate»; finita l’estate e prima che iniziasse nuovamente, non ci incontravamo mai.

Conoscerci fu inevitabile: frequentavamo entrambi la sala giochi all’angolo della piazza.

Ci eravamo visti per la prima volta cinque o sei anni prima, dinanzi ad un videogame che si chiamava “Hyper Olympic”, molto popolare in quegli anni. Siccome era più facile giocarci in due divenimmo una coppia, davvero affiatata, che ne sfidava altre, sconfiggendole regolarmente; anche perché Achille, venendo dalla città, era a conoscenza di trucchi a noi sconosciuti.

Quando Achille veniva a bussare al mio citofono, solitamente era per coinvolgermi in qualche sua iniziativa: andare in barca, a pesca, a giocare a tennis, andare nel paese vicino per dei nuovi videogame, organizzare partite a risiko che poi si rivelavano lunghissime, o altre cose del genere. La maggior parte delle volte si trattava di progetti impegnativi nei quali aveva l’abilità di coinvolgermi nonostante non ne avessi alcuna voglia; Achille convinceva le persone guardandole dritte negli occhi, ridendo forte o, nel mio caso, se non era sufficiente, minacciando ritorsioni.

Ma quel giorno di luglio mi accorsi immediatamente che si trattava di qualcosa di diverso.

Era come se quel suono del citofono fosse alterato da un rumore di fondo, un’interferenza che si stava frapponendo tra noi due.

Sollevai il ricevitore con un filo di apprensione.

“Scendi!” disse Achille.

“E’ successo qualcosa?”.

“Dai scendi. Veloce!” ordinò.

Il tono non ammetteva repliche.

Una sola volta io e Achille avevamo litigato. Ma non fu né per colpa mia né sua: la colpa fu di sua madre. Quella volta, poi, non facemmo mai veramente pace, semplicemente lasciammo passare qualche giorno; quando ci rivedemmo fu come se quel litigio lo avessimo semplicemente spostato per poterci ritornare al momento giusto.

Arrivai dabbasso di corsa, Achille non mi diede neppure il tempo di riprendere fiato.

“Lunedi prossimo parto, vado a Malta” mi disse.

«Malta». Per un attimo quel nome non mi disse nulla.

Era come se Achille volesse dirmi di aver scoperto un gioco nuovo e che dovessimo subito provarlo.

“Malta che?” gli risposi.

“Malta, l’isola!”.

“Malta, l’isola?”.

“Esattamente!”.

Nella mia testa finalmente comparve un immagine: un pezzo di terra che galleggiava sperduto in mezzo al mare, senza nulla intorno.

“Scusa, ma che ci vai a fare a Malta?”.

“Mia mamma mi manda a studiare l’inglese”.

L’anno dopo Achille avrebbe dovuto scegliere l’università e la madre voleva che la frequentasse in Inghilterra, da qui l’ambizione che imparasse bene la lingua.

“Ma quando parti?”.

“Te l’ho detto, Lunedi… tra tre giorni”.

Cioè proprio al principio dell’agosto dei miei quindici anni. Era un colpo basso, imprevedibile e, di conseguenza, imparabile.

“Scusa ma come vai a Malta?”.

“Come vuoi che ci vada? Con l’aereo”.

Non ero mai stato su un aereo. Ora le novità erano due: l’inglese e l’aereo.

“…e quanto tempo ci rimani?”.

“Dipende da come mi ci trovo e se posso restare… venti giorni, un mese, non lo so ancora…”.

Un mese, ma anche solo venti giorni, quando hai quindici anni, sono un tempo interminabile.

Il pensiero di dover trascorrere agosto senza Achille mi irritava: da quando era arrivato, le mie estati non erano più state noiose.

I suoi genitori avevano comprato una casa, vicino alla spiaggia. Da là si sentiva il mare, impetuosamente se era agitato. All’inizio mi sembrava fastidioso, ma dopo un po’ non ci feci più caso.

All’ingresso c’era un piccolo cortile dove, all’ombra di un albero di arance, trascorrevamo interi pomeriggi seduti intorno ad un vecchio tavolo in ferro battuto a giocare a monopoli o a risiko.

La madre coltivava i fiori: aiuole di rose e un gelsomino enorme che copriva tutto un lato, i suoi fiori bianchi profumavano nel viale.

Della casa mi ricordo il pesante portone in legno di castagno, due camere grandi, la cucina e il piccolo bagno, buio, sul retro. I letti erano sempre sfatti e c’erano tazzine del caffè sparse ovunque; era strano: a casa mia lasciare il letto disfatto era un reato, non parliamo delle tazzine del caffè!.

Alle pareti come carta da parati c’erano dei grandi poster; Achille diceva che era una roba di design, io gli credevo: mi sembrava un particolare molto stravagante, un lusso.

Successivamente scoprii che i poster erano là per nascondere macchie di umidità.

Achille dormiva in una delle stanze grandi che non era proprio una camera da letto, ma più un soggiorno.

Lungo la parete, entrando, c’era una scala a chiocciola che portava alla camera dei genitori al piano di sopra. Al termine di questa scala c’era una porta sempre chiusa, indicava che non ci potevamo entrare e, infatti, mai la oltrepassavamo.

A casa di Achille incontravo sua madre che insegnava “Italiano e latino” in un liceo in città. Non perdeva occasione per chiedermi dei miei voti scolastici, se avevo letto questo e quell’altro libro, se conoscevo uno scrittore o una poesia.

Indossava vesti lunghe e colorate e si truccava anche per andare in spiaggia.

Era molto diversa dalle nostre mamme: non cucinava né puliva mai e non era mai disfatta o sudata; quando diceva di essere stanca, per me non era vero.

La madre di Achille gli impartiva solo ordini secchi e precisi: “Achille fai questo, Achille fai quello, non ti dimenticare di questa cosa, eccetera”.

Se Achille disobbediva o commetteva un errore, la madre non mancava di mortificarlo dinanzi ai suoi amici. Mai la sentii lodare il figlio

In quelle discussioni, a volte, mio malgrado, ero l’appoggio sul quale la madre faceva leva.

“Ma proprio ora che inizia agosto?” gli chiesi irritato.

“Mica posso rimandare!”

“Non è giusto che te ne vai!” gli urlai.

“Non comandi mica tu” rispose.

“Certo che no. Comanda tua madre!” replicai acido.

“Te la lascio. Così potrai rispondere a tutte le sue domande” disse puntando i suoi occhi dritti nei miei, come due lance. Immediatamente avvertii una fitta corrermi dentro, come ferito in un duello.

Eh no! Da quel giorno non avevamo ancora fatto pace!.

Quella di Achille con la madre era una lotta continua. Una competizione fatta di accostamenti e fughe, odio cavernoso e sensi di colpa segreti.

Per difendersi, Achille usava il mare.

Del mare non ne aveva timore come noi di paese, non lo teneva davanti agli occhi tutto l’anno, non ne avvertiva l’incombenza, non sentiva né l’odore né il rumore delle onde; non vedeva i pescatori tirare le barche in secca quando arrivava il maestrale e ridipingerle, ogni volta, all’inizio di Maggio.

Achille trattava il mare in maniera diversa. Me ne accorsi da come nuotava.

Quelli di città sanno nuotare sempre meglio. Imparano in piscina. Hanno sempre uno stile migliore e sanno quando e dove respirare.

Ci tuffavamo insieme ma, mentre io mi dimenavo ed ero subito stanco, Achille andava via a bracciate lunghe, distendendo la schiena e battendo i piedi.

Gli restavo faticosamente in scia mentre filava via sull’acqua come un delfino. Quando eravamo abbastanza lontani si fermava di colpo e mi diceva: “Vado giù, raccolgo delle pietre. Guarda”.

E spariva, lasciando dietro di sé un vortice d’acqua e bolle.

Le prime volte mi preoccupavo. Avevo la tentazione di controllare dove fosse.

Ma mia madre, preoccupata dalla congiuntivite, mi ripeteva sempre di “non mettere la testa sotto”. Avrei potuto disobbedire e provare ma non ne avevo il coraggio.

Senza spiare il fondo, mi limitavo a pensare che, se Achille non fosse riemerso, io avrei dovuto nuotare il più velocemente possibile a riva per cercare aiuto, e poi avrei dovuto anche ricordare il punto preciso della sua immersione per guidare i soccorsi.

Così, mentre mi cresceva l’ansia, guardavo intorno cercando un riferimento perlomeno approssimativo, perché in mezzo al mare non è che puoi fare una croce per ritrovare dov’eri.

Intanto restavo là, fermo, col fiato sospeso.

Achille dopo dieci secondi (che a me sembravano cento) riemergeva, tenendo un mucchietto di sabbia e pietre in una mano.

Sollevava in alto il pugno, aprendolo un poco per mostrarmele, poi le lasciava cadere.

Dopo aver ripreso fiato mi diceva: “Non è stato facile: qui saranno almeno 10 metri!”.

Lo guardavo incredulo: non sapevo misurare il valore di quella misura, ma immaginavo fosse straordinaria, come un record.

Talvolta Achille rimaneva sul fondo un tempo più lungo. Se avesse potuto, lo so, sarebbe rimasto là, comodo ai suoi dieci o dodici metri di profondità, a guardare il mondo da quella prospettiva al contrario.

Dopo quel pomeriggio di luglio non rividi più Achille. Seppi che era partito, regolarmente, tre giorni dopo.

Non ci fu nell’agosto dei miei quindici.

Rimanevo per ore sui sedili davanti al mare, raramente mi spingevo fino in spiaggia.

Non c’erano più record di immersione ai quali assistere.

Incontravo spesso la madre di Achille, tutte le volte si fermava a parlarmi. Mi diceva che Achille stava bene, che si era sistemato presso una famiglia inglese, che la mattina andava a scuola e il pomeriggio al mare. Faceva un sacco di immersioni: andava sott’acqua.

Mi diede anche un numero di telefono.

“Lo puoi chiamare” mi disse “dici che sei un suo amico, chiedi di lui, te lo passano. Fatti dire quanto è bella la casa dove sta!”.

Ma non ebbi mai il coraggio.

Mi pareva così strano che Achille fosse partito; per andare su un’isola poi.

Come se noi, al paese, non fossimo già un’isola.

Alla madre invece avrei voluto chiederle come era stata capace, un pomeriggio di due anni prima, di farci litigare.

Era ancora Giugno, Achille era appena arrivato, ricordo la sua valigia da svuotare, aperta, sul pavimento.

Mentre stavamo sul divano a guardare la televisione, la madre di Achille entrò in camera urlando. Dal liceo le avevano comunicato che Achille avrebbe dovuto ritornare a Settembre per riparare “Italiano e latino”.

Che il figlio avesse terminato l’anno scolastico proprio con quell’insufficienza le era insopportabile.

Io mi trovai semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato.

“Prendi esempio da lui” disse improvvisamente indicandomi.

Mia madre aveva evidentemente parlato troppo. Quell’anno avevo vinto un concorso di scrittura e la mia insegnante aveva deciso di premiarmi con un voto altissimo: “otto”. La madre di Achille spiattellò quell’episodio e lo usò come termine di paragone.

“Vergognati” gli disse alla fine.

Desiderava che Achille fosse perfetto, il primo a scuola, il primo nello sport, il primo in tutte le cose che faceva o che lei gli indicava di fare.

Provai a difenderlo: “Achille è più portato per altre materie…”.

“Invece no. Mio figlio è svogliato. E, al tuo confronto, è anche un asino!”.

Poi la madre uscì dalla stanza sbattendo la porta e minacciando infinite punizioni.

Achille non disse una parola. Quando finimmo di guardare la televisione mi accompagnò alla porta. Stavo per salutarlo quando mi disse: “smettila di essere il figlio che mia madre avrebbe voluto!”.

Rimasi a bocca aperta, avrei voluto rispondergli che quella era un enorme sciocchezza ma mi mancò il fiato; lui mi poggiò la mano sulla spalla spingendomi fuori, oltre il portone in castagno.

Mi ritrovai in cortile all’ombra dell’arancio, con il cuore scaraventato fino all’orlo della gola.

Dopo l’agosto a Malta, Achille non tornò più a trascorrere la stagione in paese. L’anno dopo andò in California, il settembre successivo iniziò l’università a Warwick e di lui persi le tracce.

Per qualche anno, in estate, la casa venne fittata a turisti stranieri. Poi rimase vuota.

In inverno, passando davanti a quel cortile, notavo ogni volta qualcosa che invecchiava: il tavolo in ferro venne aggredito dalla ruggine, l’arancio appassì, la tinta castagno del portone si scolorì; il gelsomino ai primi freddi distendeva tutte le foglie sul viale come un lenzuolo bianco, ma, tenace, non moriva.

Successivamente provai a superare il dolore di quel distacco raccontando la nostra storia in un libro, ma cambiando i nomi.

Molti anni dopo appresi della morte della madre di Achille.

Mi presentai al funerale in una piccola chiesa su una collina in città. Eravamo in pochi, oltre me solo una dozzina di parenti e qualche anziana in sottoveste che pregava sottovoce mentre agitava il ventaglio.

Era nuovamente luglio. Mi sedetti all’ultimo banco. Faceva un gran caldo.

Riconobbi Achille di schiena. Accanto a lui la sorella e un altro uomo, che immaginai fosse il padre.

Achille, dopo alcuni anni in Inghilterra, aveva lasciato gli studi per iniziare a lavorare in un’agenzia pubblicitaria, era stato istruttore di nuoto, organizzatore di eventi e agente immobiliare. Aveva fatto il rappresentante di prodotti di bellezza prima di aprire una discoteca sulla spiaggia che aveva dismesso quasi subito. Per un periodo aveva fatto anche il broker internazionale viaggiando molto, così aveva incontrato una ragazza di Kyoto dove si era trasferito per convivere.

Quando la madre si era ammalata aveva mollato tutto: l’aveva accudita per un anno intero, portandola dai medici più prestigiosi nei migliori ospedali, fino alla fine.

Un disperato quanto inutile, gesto d’amore e coraggio.

Usciti dalla chiesa non credevo nemmeno mi riconoscesse.

Prima che la bara entrasse nell’auto, Achille si staccò dal gruppo dei parenti e si avvicinò.

“Complimenti per il tuo libro!” mi disse carezzandomi la testa delicatamente.

Le sue braccia erano lunghe proprio come me le ricordavo, gli occhi sempre sicuri.

“Come lo hai saputo?” gli chiesi

“Le cose si sanno”.

E’ vero: anche io ero riuscito a sapere quasi tutto della sua vita.

“Mi spiace per tua madre…”

“Ti voleva bene” rispose.

Sentimmo il rumore della bara che scivolava nel retro della macchina. Le donne anziane si allontanarono, i parenti aspettavano, uno accanto all’altro, la partenza del corteo.

“…e aveva ragione” aggiunse “sono sempre stato svogliato. Un asino svogliato!”.

E rise forte, mentre per la prima volta ci abbracciammo.

Quando ripenso all’agosto dei miei quindici anni ho in mente quei sedili di pietra dinanzi al mare, dove trascorsi interi pomeriggi ad immaginare la casa dove era andato a stare Achille.

Se era davvero così bella come diceva la madre: vicina o lontana dalla spiaggia e se da là si sentisse il mare.

Se alle pareti c’erano poster per nascondere l’umidità.

Se aveva un cortile con un tavolo in ferro dove giocare a risiko, le rose in fila nell’aiuola e un gelsomino che fiorisce d’estate e, tenace, non muore d’inverno.

Come la nostra amicizia.

Quello, senza Achille, fu l’agosto più inutile della mia vita.

Avrei voluto dirgli questo, quel giorno mentre ci abbracciavamo.

Ma non trovai il coraggio.

FOLLOW ME ON TWITTER: @chrideiuliis – search me on LINKEDIN

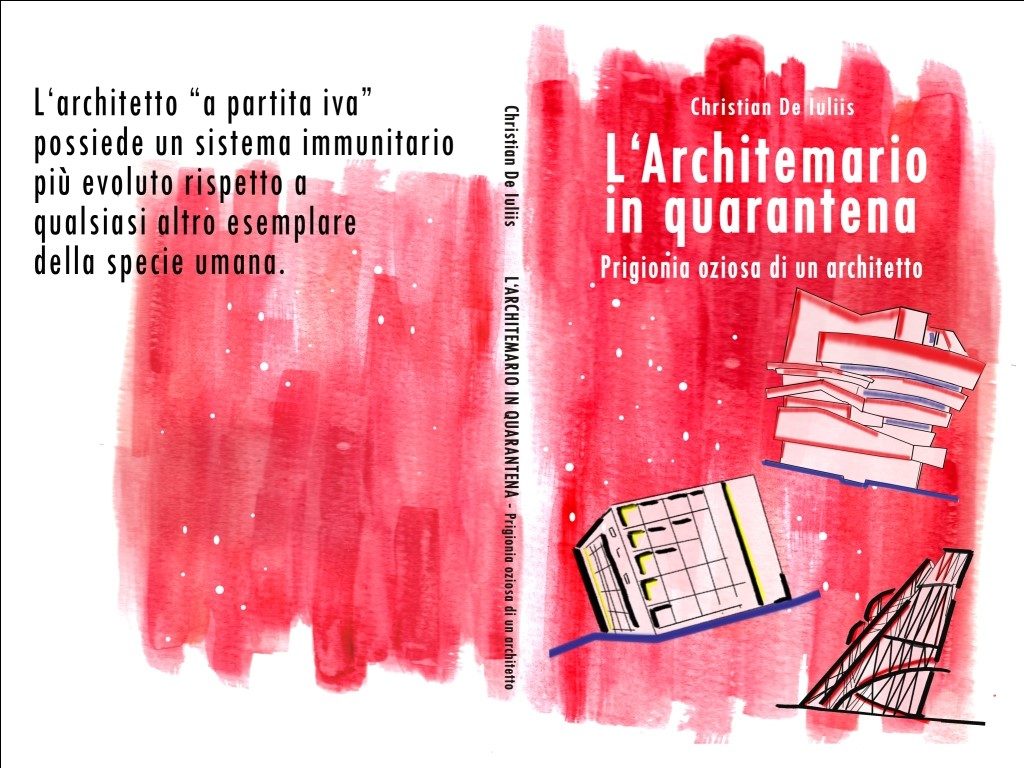

Parafrasando Dante: “Nessun maggior gioia che ricordarsi del tempo infelice nell’allegria“. Dopo L’Architemario è uscito il mio secondo libro: “L’Architemario in quarantena – Prigionia oziosa di un architetto”. Il libro perfetto per dimenticare le zone rosse, arancione rafforzato, arancione e gialle . CLICCA QUI PER ORDINARLO SU AMAZON

Leggi anche: Cappuccetto architetto rosso (favola d’architettura)