La sera in cui feci il mio ultimo allenamento di basket me la ricordo perfettamente.

La sera in cui feci il mio ultimo allenamento di basket me la ricordo perfettamente.

Era Maggio del 2009, il giorno dopo avremmo giocato gara 2 della finale del campionato di promozione, dopo aver già vinto ampiamente la semifinale e gara 1 nonchè largamente dominato la regular season con una sola sconfitta e decine di vittorie. Quell’anno c’era stata una fusione, eravamo una società nuova, praticamente una macchina da guerra costruita per stravincere il campionato.

Ricordo che mi fermai ancora un po’ al campo, quando tutti erano rientrati nello spogliatoio per la doccia. Feci ancora qualche tiro anche se non era necessario: il giorno dopo, come sempre quell’anno, avrei giocato pochissimo, forse non sarei nemmeno entrato in campo. Ma quella di prepararmi in maniera scrupolosa per ogni partita era un operazione che facevo da circa vent’anni, da quando, cioè, iniziai a giocare il campionato minibasket nella categoria “scoiattoli” che, nel 1988, era il primo vero torneo che si disputava.

Mentre mi esercitavo in quello che negli anni era diventato il mio fondamentale preferito, ovvero “partenza incrociata, un palleggio, arresto e tiro”, pensavo che probabilmente dal giorno successivo, molte cose della mia vita sarebbero cambiate.

Nel 2009 avevo 34 anni, solamente 34 mi verrebbe da dire adesso che ne ho 42, eppure grazie o a causa della promozione, praticamente scontata della mia società in serie D, la mia carriera di cestista era destinata a concludersi quella sera. Non per colpa delle ginocchia, già particolarmente usurate e nemmeno della schiena che dopo qualche mese mi avrebbe tenacemente costretto al riposo, ma per la regola degli “over”, che vietava a qualsiasi squadra di serie D di schierare in rosa più di due fuori quota oltre le trenta primavere. E noi di fuori quota ne avevamo già parecchi, di cui due assolutamente inavvicinabili per classe e fisicità. Avrei potuto continuare ad allenarmi (ed infatti lo feci per un pò), ma quella adrenalina, quell’emozione che si prova allacciandosi le scarpette quando l’arbitro chiama “1 minuto” e il coach ha detto che tu entri in quintetto, oppure se ti siedi sulla sedia del cambio e non vedi l’ora che qualcosa o qualcuno fermi il cronometro, quella non ci sarebbe più stata.

Per questa serie di motivi ricordo con precisione quell’ultimo allenamento, l’ultima seduta di liberi, i miei ultimi “arresti e tiro” nel silenzio della palestra. Una serie di ultime cose dalle quali la mia memoria non si è più separata.

Da quando ho smesso di giocare ho iniziato a comportarmi come un fidanzato tradito. A ciò al quale avevo dedicato la maggior parte del tempo della mia vita, al basket intendo, ho voltato le spalle in un misto di rabbia ed inquietudine. Quando l’anno seguente mi chiesero di continuare ad allenare mi presi un po’ di tempo per pensarci, poi rifiutai. Da quel momento, negli ultimi 8 anni, sarò riuscito a varcare le porte della palestra meno di dieci volte. Quasi clandestinamente, sentendomi come un intruso.

Eppure il posto dove lavoro dista solo cinquanta metri dal campo. Il pomeriggio posso sentire il rimbalzo dei palloni e le urla dei bambini. La sera, quando smetto di lavorare ci passo davanti: riconosco il suono dei ferri colpiti da tiratori incauti ed il fruscio delle retine dove terminano i tentativi di quelli precisi. Quando c’è una gara sono in grado di distinguere un fischio arbitrale per un “passi” da quello, lungo e deciso, per un time-out. Dalle urla del pubblico dopo un canestro potrei indovinare con esattezza le caratteristiche del punteggio: siamo “punto a punto”, “sotto di venti” o “sopra di cinque” o eccetera.

In qualche occasione ho provato a raccontare questo disappunto, questa sofferenza di aver dovuto mollare, di aver dovuto abbandonare l’unica cosa che mi ha reso veramente felice nella mia vita di adolescente, tuttavia si tratta di una narrazione complicata. Se provi a parlare di pallacanestro a chi non ci ha mai giocato ti ritrovi a discutere utilizzando una lingua diversa da quella del tuo interlocutore, informazioni che si muovono su binari che non si incontrano mai.

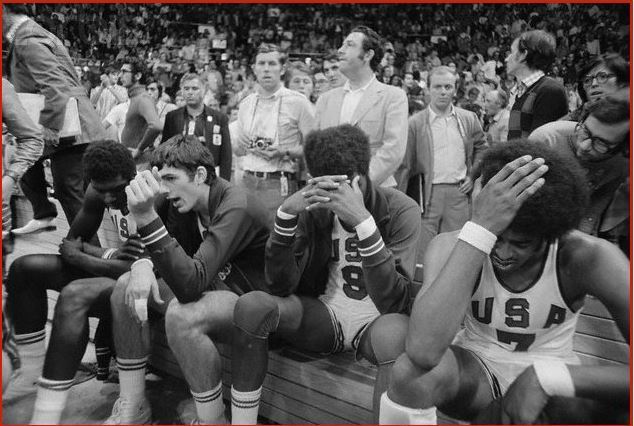

Qualche tempo fa appresi di un libro su uno degli episodi più controversi della storia dello sport: la finale olimpica di basket del 1972. Il libro si chiama “Le vittorie imperfette” . Sapevo della partita, avevo visto decine di volte gli ultimi minuti e quel canestro finale così discusso. Tuttavia quella vicenda così tormentata mi ha sempre incuriosito. Perché ciò che contiene è sostanzialmente quello che c’è dentro ogni nostra vita: la riscossa per una sconfitta o la maledizione di una vittoria. Anche se non abbiamo mai giocato una finale olimpica, in fondo tutti noi siamo come i protagonisti del libro: il russo Belov e l’americano Joyce. Incatenati ad un evento del nostro passato simbolicamente decisivo dal quale non fuggiamo mai, anche se ci spostiamo migliaia di chilometri o proviamo ad insabbiare tutto nel punto più profondo del mondo.

Disperati perché niente ci consentirà di tornare indietro. E quello che è stato, sarà sempre.

E anche l’ultimo allenamento, è finito da un pezzo.

(tratto da una mail spedita ad Emiliano Poddi autore del libro “Le vittorie imperfette” edito da Feltrinelli editore)

FOLLOW ME ON TWITTER: @chrideiuliis